徐州漢文化學術資源網

徐州漢文化學術資源網

查找

作者簡介

郝利榮(1968-),徐州博物館(徐州市文物考古研究所),研究員。

主要研究方向:美術考古和漢畫像石

本文以徐州地區發現的漢代石祠畫像石為研究對象,在圖像的基礎上加以文獻佐證,對祠堂漢畫像石中的升仙圖像及寓意進行詮釋與研究,意在揭示漢人對生與死的理解,闡釋從祠堂鏡像到升仙嬗變的意義。

一、祠堂建筑形制

根據考古資料發現,我國漢代的石結構祠堂集中分布在山東西南部、江蘇徐州地區和安徽北部地區。從規模和形制來分析,“漢代的石結構祠堂大體有四種類型:第一種是由基石、后壁石、左右側壁石、頂石和屋脊石構成的小型單開間房屋式建筑。第二種是單開間懸山頂房屋式建筑。第三種是雙開間單檐懸山頂房屋式建筑。第四種是后壁帶有方形龕室的雙開間單檐懸山頂房屋式建筑”。徐淮地區隨著考古工作的不斷發現和資料研究的深入,“發現的漢畫像石室祠有二十四處之多”,出土的“祠堂畫像及祠堂構件約有60余塊”。多分布于徐州的銅山、賈汪、邳州區及睢寧縣等,根據時代的不同,規模的大小,徐州漢代的祠堂分為平頂式小祠堂、石鼓形小祠堂、單開間懸山頂房屋式祠堂、雙開間懸山頂房屋式祠堂四種類型

(一)平頂式小祠堂

平頂式小祠堂由基石、后壁石、左右側壁石、頂石和屋脊石構成的小型單開間平頂式建筑,前部敞開而不設門扉,頂石前端刻出瓦當,上部刻出瓦壟。整個祠堂形制矮小,構造簡單,內部空間狹小。如1986年發現的徐州銅山漢王鄉東沿村“元和三年”平頂小祠堂。如(圖一)所示

圖一 銅山漢王鄉東沿村祠堂

(二)石鼓形小祠堂

徐州漢畫像石分布區的南部,也就是東漢彭城國梧縣的轄區,流行著一種山墻呈“石鼓形”小祠堂,山墻上窄下寬,靠祠堂入口處一端為曲尺形,有一弧線連接頂端與底端的豎線,其形制如同明、清時期地面建筑大門前的抱鼓石。

(三)懸山頂單開間祠堂

單開間懸山頂房屋式祠堂是一種規模中等的地面祠堂,一般由基石、左右側壁石、后壁石、前后屋頂石等部分組成。祠堂前部敞開,不設門扉。堂頂為前后坡式,頂蓋模仿屋面樣式,用整塊石料鑿刻出瓦壟、瓦當、檐、椽、排山等。

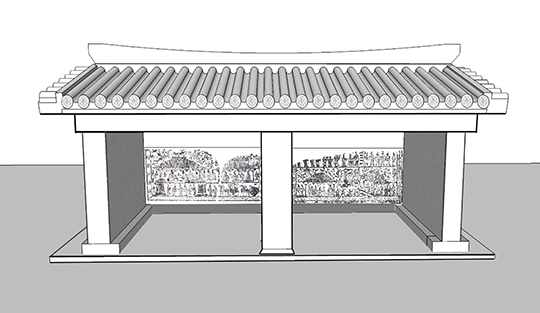

(四)懸山頂雙開間祠堂

懸山頂雙開間祠堂是一種規模較大,結構復雜的石結構房屋式建筑。這類祠堂由基石、左右山墻石、左右后壁石、中間立柱、中間三角形隔梁石、四塊頂蓋石等組成。如1956年發現的徐州洪樓祠堂,其漢畫像石藝術價值較高,與山東孝堂山石祠結構一致。是徐州地區最大的漢畫像祠堂,如(圖二)所示。

圖二 徐州洪樓祠堂

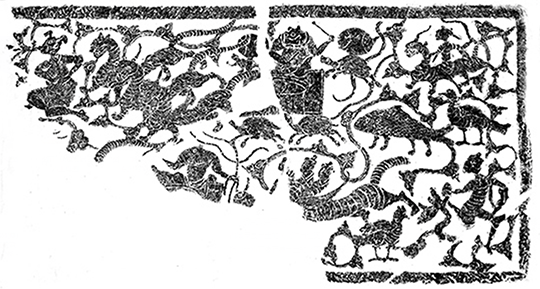

二、祠堂頂蓋石中的神仙靈異圖

祠堂頂蓋石中的神仙靈異圖像主要有:徐州漢畫像石藝術館藏,江蘇銅山呂梁出土的《羽人馭龍圖》、江蘇邳州占城果園出土的《雨伯出巡圖》、江蘇銅山洪樓漢墓出土的《神仙靈異圖》和《導引升仙圖》;徐州博物館藏,江蘇銅山大廟畫像石墓出土的《雷公出行圖》。

神 仙 靈 異 圖

升仙情景在文獻中有許多相關記述,如屈原《遠游》:“左雨師使徑侍兮,右雷公以為衛”。漢畫中的云氣天象、上帝諸神、仙瑞一類的圖像造型與文獻中的記述相符,并與徐州畫像石祠堂頂部相關升仙的情景均有源流關系。

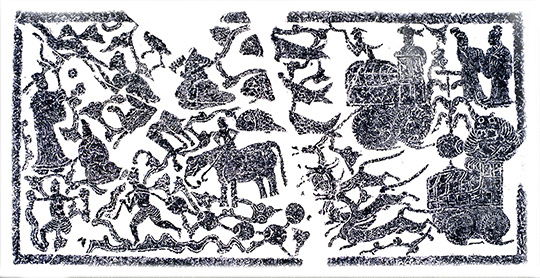

導 引 升 仙 圖

祠堂頂部的漢畫像石中配有象征宇宙天穹的星座和神袛等圖像,它是一種象征性符號,是漢代人生死觀和宇宙觀的體現。1972年發現的西漢馬王堆T型帛畫中描繪了一女子飛翔仰身擎托一彎新月,月牙拱圍著蟾蜍與玉兔,其下有翼龍與云氣,應為墓主人升仙景象;而同樣為祠堂頂部的山東嘉祥武氏祠與徐州洪樓祠堂上雕刻的雷公、雨師等圖像均有許多相似之處。這類“升仙”主題思想,已成為漢代社會不同地域、不同階層,上至封建統治階級下至黎民百姓的永恒追求。

三、祠堂山墻石中的東王公、西王母圖像

祠堂山墻石中的東王公、西王母圖像主要有:徐州漢畫像石藝術館藏,江蘇邳州漢墓出土的《東王公,祥瑞圖》、《東王公、孔子問師圖》、江蘇銅山茅村北洞山散存的《西王母,拜謁圖》、江蘇邳州占城出土的《東王公.孔子見老子圖》及徐州博物館藏,江蘇銅山大廟畫像石墓出土的《東王公、拜謁圖》等。

信立祥先生認為在當時社會上,升仙到昆侖山仙界是人們至死不渝的追求目標。《淮南子》、《漢書》、《易林》都將西王母視為一位有特定屬性和力量的神,是一個統治昆侖山的神;東王公則掌管著蓬萊仙島,與西王母作為仙侶,被布局在祠堂山墻東壁與西壁,表現出東西方位的觀念。西漢時盛傳西王母有不死之藥,服用后可成為與天地日月同壽的仙人,祠堂畫像也反映了祠主死后到昆侖山升仙的強烈愿望,想要到達“無止境的極樂天堂,更渴望同天帝和神靈一起戲游”。

四、祠堂山墻石中的泗水撈鼎圖

祠堂山墻石中的泗水撈鼎圖像主要有:徐州漢畫像石藝術館藏徐州賈汪出土的《泗水撈鼎圖》和徐州博物館藏江蘇銅山大廟畫像石墓出土的《泅水撈鼎圖》。關于祠堂山墻撈鼎圖中的升仙思想,本人在《漢畫中“撈鼎”的社會意義及其生死象征》一文中提出“撈鼎”圖像是通過“鼎”在幽明兩界的一出一落,進而解釋了生命的復蘇與再生,這主要源于在漢代相當普遍的民間信仰觀念。巫鴻先生:“九鼎是運動的和“有生命”的神物,具有一定的意識。”邢義田先生將“泗水撈鼎圖”看做是棄鼎得仙的觀念。賀西林先生認為“泗水撈鼎圖”中的鳥和魚,鳥為“陽”的特性,具有“生”的象征寓意;魚具有生命形態轉化的功能,即靈魂的復蘇和再生,臺灣的王孝廉認為馬王堆1號漢墓出土的T形帛畫下端所繪象征生命的轉化,靈魂的再生。漢畫像石中的“泗水撈鼎”圖和馬王堆帛畫似乎都在強調一個主題——墓葬與生死,靈魂的復蘇。從一個歷史性故事蛻變成象征意義較濃的升仙祈愿圖

五、祠堂抱鼓石中的西王母、東王公,伏羲女媧

石鼓形小祠堂,形狀特別,畫面內容與其它類型的祠堂基本相同。徐州博物館藏的一組石鼓形小祠堂,圖像分別為《伏羲女媧》和《西王母圖》及徐州漢畫像石館藏的安徽宿州出土的石鼓形《拜見東王公圖》。漢畫像石中出現的伏羲與女媧人首蛇軀均為神話形象,二神象征著陰陽,生育。伏羲女媧的交尾更具有“天地合而萬物生,陰陽交而變化起”。《荀子?禮法》曰:“天地氤氳,萬物化醇;男女構精,萬物化生。”漢人往往帶著一種很強烈的陰陽觀念去看待和思考自然和社會問題,即萬物陰陽和諧。

六、結 語

綜上所述,祠堂刻繪成仙人的環境,神仙的住宅,這是漢人的理想家園。人們認為理想的來世看來不過是生活本身的鏡像,更傾向于永久的幸福可以在死后和來世中升仙。《釋名·釋長幼》云:“老而不死曰仙。”《太平經》特別關注超離此世而成仙,這主要追隨于在漢代相當普遍的民間信仰觀念;對漢代人來說,死亡不是生命的終結,而是復出為仙人。漢代祠堂的升仙題材,無論從空間布局,還是圖像配置上都是漢人祈求神明給予升仙的方式和途徑,同時也反映了漢代人生死世界觀的轉化,正是從祠堂鏡像到嬗變升仙的真正意義。