徐州漢文化學術資源網

徐州漢文化學術資源網

查找

劉照建

徐州博物館(徐州市文物考古研究所)

歷史文化名城徐州是大漢王朝的發祥地,兩漢四百年間,留下豐厚的漢代文化遺存,近年來經過考古工作者努力,發掘千余座漢墓,出土數萬件漢代文物,將漢代徐州全方位呈現。徐州市以漢代文物資源為依托,建立了一批漢文化景點,旅游部門為擴大影響,提出“兩漢文化看徐州”宣傳語,徐州漢文化受到人們的普遍關注。筆者結合漢代徐州發達的社會背景,以考古出土漢代文物為視角,探討徐州兩漢文化的盛況,并討論 “兩漢文化看徐州”之說是否名實相符。

一、徐州漢文化高度發達的社會背景

徐州歷史悠久,自古為九州之一,秦始皇建立中央帝國,始設彭城縣。秦末起義風暴席卷全國,這里是風云激蕩的中心,西楚霸王項羽叱咤風云,號令天下,定都彭城。楚漢相爭,漢高祖劉邦最終戰勝敵手,建立大漢帝國,公元前201年將這塊戰略要地分封給其弟劉交,前后相傳12代楚王。東漢時期,這里又封為楚國,后封為彭城國、下邳國。兩漢400余年,先后有20余位諸侯王分封徐州,這一地區受到漢王朝的高度重視,政治、經濟、文化得到全面發展。但是兩漢全國范圍內諸侯王國眾多,徐州地區基本的政治生態與之相同,這不是漢代徐州能夠高度發達原因,深刻的社會背景則是劉邦起兵和劉交被封。

首先,徐州是漢高祖劉邦的起兵之地,現在徐州由五區五縣(市)組成,屬縣包括豐縣、沛縣、睢寧縣、邳州市和新沂市,劉邦就是豐縣中陽里人,這個曾經泗水亭長,秦朝末年,乘天下大亂之際,率豐沛鄉黨逐鹿中原,“以布衣提三尺劍取天下”, 中國第一個強盛而統一的封建帝國——大漢王朝就是從這里出發,登上了歷史舞臺,搬演出一部光耀四海、流芳百世的話劇,才有了兩漢文化四百年的繁榮發達。今天中華民族的大家庭的主體是漢族,書寫的是漢字,交談的是漢語,都與漢朝有著剪不斷、理還亂的關系。一個“漢”字,早已融化在億萬炎黃子孫的血脈里,成為一個民族最為醒目的圖騰。可是這一切,都是因為漢高祖劉邦,他和一班文武大臣都是從徐州走上歷史舞臺,作為大漢王朝的發跡地,在西漢一代享有其它地方不可比擬的優越條件,徐州從開始就打上鮮明的漢文化標簽,漢文化的形成與發展與徐州有著千絲萬縷的關系。巫鴻形象比喻說:“徐州與漢王室有緊密關系,是王朝文化的晴雨表。”

其次,徐州是漢高祖劉邦桑梓老家,更是兵家必爭之地,此地穩定對于東方乃至全國的具有重要意義,劉邦尤為重視,漢六年封其弟劉交為西漢楚國第一代楚王,“王薛郡、東海、彭城三十六縣”。劉交是一位杰出的文人和政治家,治理楚國期間,在政治上建立完善的官僚制度,重用申公等賢達管理楚國事務,國家進入規范良性的發展軌道。在經濟上按照漢初修養生息政策,采取系列措施,恢復生產,重建家園,楚國經濟駛入穩定發展的快車道。作為首位被封楚王, 劉交個人修養極高,“好書,多材藝”,他是一位經學大家,一位成績卓著的大學者,多年推崇、倡導儒家之學,當時就有《元王詩》產生廣泛影響,在楚元王劉交的影響帶動下,其家族之人都崇尚《詩》學,楚國儒學漸呈繁盛之勢,徐州地區很快成為全國儒學的核心地區。劉交在位的23年,政通人和,西漢楚國政治、經濟、文化等方面取得全面發展,其后第二、三代楚王又沿襲25年,直到第三代叛王劉戊謀反,西漢楚國一直輝煌發展近半個世紀,在漢初一度處于全國領先地位,創造高度發達的物質文明和精神文化,漢代徐州成為東方大都會,西漢楚國成為東方重要封國,經濟實力強大,政治地位特殊,這一時期成為徐州歷史上最好的時期。

徐州作為地方政治經濟文化中心,南北交流的要沖,既有黃淮平原的地緣優勢,又有劉邦故里的人和之利,加之始封楚王劉交的有效治理,以后歷代諸王努力,漢代徐州繼續向前發展,產生孕育高度發達的徐州兩漢文化。

二、墓本身就是世界級文物

近年來,經過考古工作者努力,先后發掘漢代墓葬千余座,既有大型王級陵墓,也有數量眾多中小型墓葬,墓葬形制多樣,有大型橫穴崖洞墓、小型豎穴崖洞墓、豎穴土坑墓、橫穴磚室墓、畫像石墓、黃腸題湊墓,其中以大型橫穴崖洞墓最有特色。大型崖洞墓即是文獻記載的“因山為葬”的埋葬方式,目前在江蘇、山東、河南、河北等地皆有發現,這批大型崖洞墓的材料對于研究漢代政治、經濟、文化具有特殊意義。

在徐州地區發現大型崖洞墓數量最多,這些崖洞墓產生時間早,延續時間長,個體建筑風格與建筑特點無一雷同,且集中分布于徐州地區,為全國所僅見,具有十分重要的學術意義,通過對徐州地區大型崖洞墓研究,能夠揭示西漢一代大型崖洞墓的豐富文化內涵。自1972年正式發掘第一座崖洞墓以來,迄今為止累計已發現發掘8處19座墓葬,占全國已發現大型崖洞墓數量的一半以上,它們分別是:獅子山2座、北洞山2座、馱籃山2座、臥牛山4座、龜山2座、東洞山3座、南洞山2座、楚王山2座。這些墓葬均分布于徐州周圍的山上,一般不超過距現徐州市10公里范圍。以上墓葬除楚王山2座漢墓未經發掘,其余7處17座皆經過正式或非正式發掘。

徐州西漢楚王(后)墓分布示意圖

中國從新石器時代以來,一直流行豎穴土坑墓,直到西漢楚王才開始使用“因其山,不起墳”的崖洞墓,徐州地區發現發掘的8處19座楚王漢墓 ,即是文獻記載的“因山為陵”的大型橫穴崖洞墓,這種葬制既充分滿足當時“深埋厚藏”的防盜要求,又極盡模仿地面建筑之能事,因此一經出現,便受到廣泛認同,并迅速被全國各地諸侯王所襲用。文獻記載表明,第一代楚王劉交卒于文帝元年(公元前179年),第二代楚王劉郢客死于公元前175年,第三代楚王劉戊公元前154年兵敗自殺,這三代楚王比山東魯王、河南梁王、河北中山靖王的時代均早,所以橫穴崖洞墓是興起于徐州地區并向全國傳播的,對漢代及其以后陵墓建筑技術的發展產生了重大而深遠的影響。按照漢代制度,諸侯有封地者,死后葬于封地,楚國十二代楚王皆封于楚,都彭城,因此這些楚王應該葬于楚地范圍內,因此徐州地區崖洞墓延續時間最長,從漢初一直延續至漢末,是我國漢代諸侯王陵中保存最完整的一個系列。

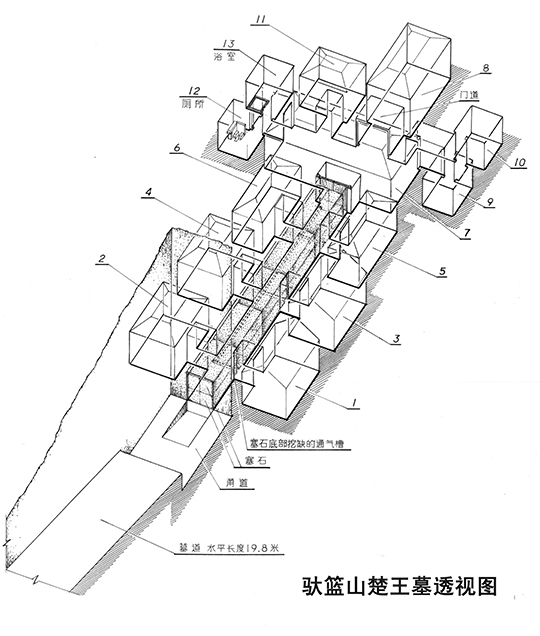

徐州地區大型崖洞墓功能完善齊全,墓室布局巧妙,在沒有現代施工機械條件下,僅僅憑借匠人手中錘子和鏨子鑿刻而成,這是漢代先人心血和智慧的結晶,體現漢代建筑技術的高度發達。位于徐州市金山橋開發區內的馱籃山漢墓,規模恢弘壯觀,結構奇特,被考古學者喻為“崖洞墓典范之作”,墓道鑿山落差最深達16米以上,墓室布局疏密有致,有前室、后室、廁所、浴間等,真實體現漢墓建筑“前堂后室”、“前朝后寢”的布局特點,且墓室內防盜機關設置巧妙,防排水系統完備,整個墓葬是楚王生前華麗的宮殿建筑的縮影。

馱籃山漢墓透視圖

龜山漢墓是一處典型的夫妻“同塋異穴”合葬墓,甬道沿中心線開鑿最大偏差僅8毫米,精度達1/700,兩條甬道間隔19.58米,彼此幾乎平行,平行夾角僅有5〞(秒),長短之差僅有11.9厘米,高低之差更是不可思議,外口10毫米、內口只有1毫米,是目前世界上開鑿精度最高的甬道。

龜山漢墓甬道

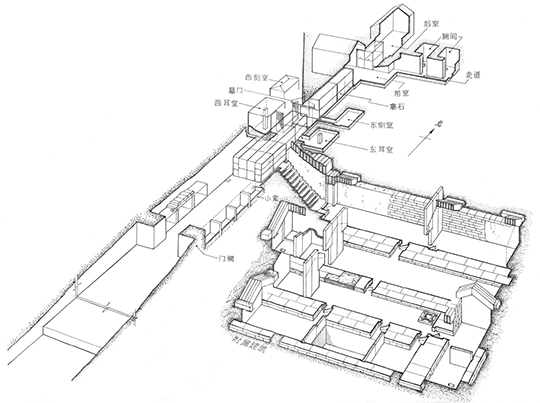

另外,楚王墓在設計手法上也富于多變,平面布局的處理手法十分成熟,北洞山楚王墓墓室主體呈軸對稱分布,但在主體洞室的左前方出現一大片附屬建筑,打破早期楚王墓皆以軸對稱布局的方式,而且建筑采用幾個平面逐次降低的設計方法,使這組龐大的地下建筑主次分明,層次清晰。

北洞山漢墓透視圖

徐州地區大型崖洞墓開鑿最為精美,形制最為復雜,代表崖洞墓建筑的最高成就,可作為西漢墓葬建筑的杰出范例,較之世界文化遺產的定義和具體標準,已達到世界遺產相應水平,長期從事世界遺產—秦兵馬俑研究的袁仲一先生就說“(徐州漢墓)本身就是世界級文物”,奧地利雷歐本市博物館瓊泰斯館長面對徐州漢墓也曾感嘆“完全可以與埃及金字塔相媲美”,在百年百項考古重大發現評比中,徐州漢墓也名列其中,這些評價都體現了社會各方面對徐州漢墓價值的高度認同。

徐州楚王陵墓的發現發掘,對于復原研究西漢楚國歷史具有十分重要的意義,這些楚王陵墓制式獨特,形成完整序列,出土文物精美,反映漢代徐州的風俗理念、禮儀制度和生產力發展水平,當文獻記載不足和地面文物無存的時候,埋葬在地下的楚王陵墓則全面而深刻的體現了徐州漢文化內容,為了解漢代徐州開辟一個便捷之門,正如中央電視臺《探索·發現》欄目所言:“如果把永遠逝去的古代生活比作歷史河流上的船,那么古墓就是這只船在水中的倒影,當地面的風物因天災人禍而消失,幽暗的地下世界則為我們保存著祖先的生活和思想。”目前多處楚王陵墓已經修復開放為旅游景點,充分展現漢代徐州2000年前的輝煌盛況,徐州漢墓與西安秦俑仿佛是隴海路上兩顆東西遙望的明珠,映射出高度發達的秦漢文明。

三、徐州出土漢代文物在全國地位

徐州漢代墓葬誠然引人注目,但是墓內出土的漆器、陶器、瓷器、玉器、竹木器等各類文物,無論是數量還是質量在國內都是首屈一指的,尤其是徐州漢代陶俑、漢畫像石、漢玉和漢代銅鏡享譽世界,陶俑和銅鏡研究學者研究頗多,下面筆者重點介紹徐州出土的玉器、璽印封泥和漢畫像石。

冠絕全國的漢代玉器 徐州地區出土漢代玉器種類繁多,按照玉器的社會功能、形制和用途,可分為禮儀用玉、喪葬用玉、裝飾用玉、生活用玉等四大類,具有創新性、階段性、融合性和典型性的文化特點。多數玉器是徐州漢墓中考古發掘出土,具有明確的時代和出土地點,能夠為墓葬排序斷代,以及傳世漢玉真偽鑒定提供借鑒。徐州地區四大類漢玉中,禮儀用玉數量較少,主要有玉璧、玉圭、玉璜,而且其中相當部分的玉璧或玉璜可能是鑲嵌在玉棺上脫落的。從禮儀用玉出土位置來看,主要是用來殮葬,已失去禮儀意義。裝飾用玉有單體佩和組玉佩,單體佩中龍的造型較多,有“S”形玉龍、“風” 字形玉龍,其它形制有韘形佩、玉鋪首等。組玉佩則有大小不等、數量不一的小形玉件組成,主要有玉璜、玉珩、玉觽、玉舞人、玉管和玉珠子等串聯而成。殮葬用玉是徐州漢玉中的大宗,有用于收殮和組裝尸體的玉棺和玉衣、還有玉面罩、玉枕、玉握以及塞堵玉九竅的鼻塞、耳塞、口含、肛塞、陰塞等九竅塞。生活用玉有玉耳杯、深腹杯、玉卮等玉酒具,玉劍首、玉劍格、玉璏、玉珌等玉劍具,有龜鈕、臺鈕等鈕式多樣玉印章,有用于收納毛筆的文房用品,還有擺在席子四角的熊或豹形的大型玉鎮,服飾用玉有玉帶鉤,以及與帶鉤配套使用的玉環。另外,還有類玉的其它器物,如琉璃、水晶、琥珀、碳晶石等,雖然材質不同,大概也能歸入以上四類,如龜山漢墓出土的水晶帶鉤屬于生活用玉,東洞山二號墓出土的琥珀吊墜屬于組玉佩的構件。各種形制不同的玉器,從埋藏空間而言,都出土于徐州地區的漢墓中,沒有發現窖藏或祭祀玉器,“玉葬于墓”是徐州漢玉的顯著地域特色。

就中國玉器發展的縱向而言,從新石器時代開始,中國人對玉器高度重視,形成新石器晚期、殷商盛世以及春秋戰國三個玉文化發展高峰,漢代統一帝國的建立,在經濟文化高度發達的基礎上,造就玉器發展最為輝煌的黃金時代。與全國各地漢墓出土玉器情況橫向比較,徐州地區的漢代玉器無疑是全國最好,數量最多,種類最全,一些器物出現時代最早,領先于全國各地,一些器形如雙聯玉管、龍形玉佩、刖形玉飾均是孤品玉器,迄今為止,在全國范圍內尚未發現第二件,相同器物則以徐州地區的質量最好,在徐州地區發現的千余座漢墓中,累計出土玉器已經達到1000余件,獅子山楚王陵一座墓出土玉器200余件,各種形制和用途玉器均有發現,幾乎涵蓋漢代出土玉器的各個方面,因此徐州地區漢玉是代表漢代最高水平,是中國玉器發展史上又一座高峰。目前徐州博物館是漢玉收藏數量最多的博物館,擁有全國唯一的漢玉展廳,所展出的漢玉種類繁多,質量精美,觀者無不贊嘆,到徐州博物館參觀,玉器廳已成為必看的展廳。

雙聯玉管

龍形玉佩

刖形玉飾

考古出土的漢代璽印封泥全國最多 徐州漢墓出土璽印封泥較多,從楚王大墓到平民小墓均有發現,到目前為止,初步統計總數不低于5000枚,2004年開始發掘的土山漢墓的封土中,出土封泥4500余枚,1995年發掘的獅子山西漢楚王墓出土的印章240余枚,封泥80余枚。封泥數量較多,但是由于土山漢墓發掘正在進行,材料尚未整理發表,目前學界研究最多的是印章,對形制、質地、種類、印文特點、藝術價值和學術價值等方面都有涉及,印章形制有方形、半通形,尺寸寬高不等,鈕式有龜紐、螭虎鈕、臺式、覆斗型、橋型,材質有金、銀、銅(銅鎏金)、玉、琉璃、瑪瑙、石,印文書寫字體有篆書、隸書,制作方式有鑄造和鑿刻兩種,按用途分實用和明器,按性質分官印和私印,官印發現種類繁多,除楚王之璽未發現外,其他各種級別官職均有發現,既有列侯公主之璽印,如簸箕山漢墓出土的“宛朐侯埶”,土山寺漢墓出土的“公主之璽”, 蟠桃山漢墓出土“君侯之印”,又有楚國宮廷職官、軍隊職官以及屬縣職官。私印較為駁雜,以劉氏居多,最有名的是龜山漢墓出土的劉注印章,直接確定墓主為第六代楚王劉注,為其它楚王墓的分期斷代提供重要標尺,其他劉氏宗室有劉埶、劉頎、劉女宰、劉和、劉治、劉慎、劉犯、劉習、劉涇、劉敞等,非劉氏的印章有段翹、王霸、薛毋傷、李惡天、王諱、陳汝之等。另外“臣”和“妾”字印也有發現,材質多為玉質。這些隨葬印章除了表明身份外,還有的用作口晗和裝飾品。

“宛朐侯埶”龜鈕金印

“公主之璽”獸鈕銀印

“君侯之印”龜鈕銀印

獅子山西漢楚王墓隨葬印章為楚王屬下職官之印,且數量巨大,入藏原因與隨葬墓主本人的印章,用來表達墓主的等級身份不同,近年來學者們已進行深入細致研究,有學者認為這些放在墓中的官印代表的乃是諸侯王的官吏和國土,是諸侯王陵墓“百官藏”的具體表現。考慮漢初諸侯王享有官吏任免權,在“事死如生”的觀念的支配下,完全可以多鑄造一批印章放在自己的墓里,以滿足在死后的愿望,這應該是西漢初年諸侯治國在墓葬中的深刻反映。

國內收藏漢畫像石最多的城市 徐州漢畫像石產生時代早,延續時間長,分布范圍廣,發現數量多,在漢畫像石研究中具有極高的學術價值。漢畫像石在全國發現較多,徐州是中國漢畫像石集中分布地之一,從清同治十一年(公元1872年)時任徐州兵備道臺吳世熊在沛縣發現畫像石開始,徐州漢畫像石已有140多年的發現和研究歷史,百余年來,漢畫像石不斷被發現,截止2017年為止,徐州漢畫像石藝術館收藏1500余塊漢畫像石,此外徐州還有原址建立的漢畫像石墓陳列館和其他文博單位也收藏大量漢畫像石,徐州市目前漢畫像石的總數約2500余塊,是目前國內收藏漢畫像石最多的城市。

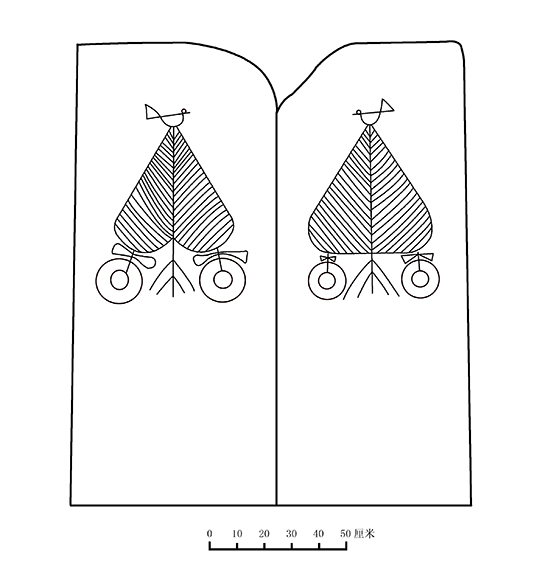

漢畫像石獲取來源有征集存世品和考古發掘出土,存世漢畫像石來源不明,時代不清,學術價值較低,而徐州考古發掘的畫像石與墓葬原生共存,墓葬保存完整,歷史信息齊全,為漢畫像石分期斷代研究提供有益參考,具有重要的學術價值,徐州是考古發掘漢畫像石墓最多的地區,新中國成立以來的第一座科學發掘的漢畫像石墓就是徐州的茅村漢畫像石墓。近年來,考古工作者在全市范圍內發現發掘了佛山、車夫山、檀山、張山、曹山、班井、大廟和伊莊等地的畫像石墓70余座,在學術刊物上公布的徐州漢畫像石墓葬發掘報告有近60處。徐州漢畫像石墓的發掘,將漢畫像石起源提前到西漢初期,2005年徐州博物館二次發掘韓山一號墓,該墓的墓門石中間刻有常青樹,樹頂立一小鳥,樹下懸掛兩個對稱的玉璧,該墓的時代不晚于西漢景帝初期,這是目前所知最早的漢代畫像石刻,說明徐州是漢畫像石的發源地之一。

韓山一號墓墓門石刻畫像

徐州漢畫像石除發現墓葬外,在祠堂、石闕等漢代建筑上也有發現,圖像內容豐富,現實生活和神仙世界一應俱全,包括漢代物質文化和精神的全部內容。徐州漢畫像石是繪畫與雕刻結合的藝術,構圖飽滿,形式多樣,雕刻有陰線刻、淺浮雕、高浮雕、圓雕等技法。著名工藝美術家龐熏琹從技術層面評價是“比較注意生活,技術也相當熟練,作風比較寫實”,總之,“徐州漢畫像石”已經成為歷史學、考古學、美術學研究范疇的專業學術名詞。

四、“兩漢文化看徐州”之名實討論

漢文化是中國文化的主體,徐州是全國漢文化遺存最為集中的地區之一,上世紀90年代,在大量發現漢代文物基礎上,徐州市旅游部門為推廣兩漢文化,提出“兩漢文化看徐州”的口號,受到一些學者質疑和否定,認為漢代徐州只是一個地方諸侯王城,遠遠不能與兩漢帝都西安、洛陽相比。

其實,一個地方文化遺存的多少,與該地區歷史上是否有豐富發達的文化,以及在漫長的歷史長河中不被毀壞有密切關系,兩者缺一不可,阿房宮、圓明園何其盛也,但是由于戰爭破壞,今天留下的只有一片廢墟,相反在偏僻邊遠的地區照樣會產生象平遙、麗江古城這樣聞名遐邇的世界遺產,因此城市行政級別的高低與文化遺存的多寡不能劃等號。西安、洛陽作為兩漢都城,漢文化遺存雖然豐富,但都埋在地下沒有發掘,也許有一天,任何一座帝陵的打開,所發現的文物可能是徐州現在出土文物的總和,徐州漢文化頓時將黯然無光。但是我們說“兩漢文化看徐州”的著眼點是“看”,強調的是現實性和存在性,而不是埋藏在地下,如果說漢文化“藏”西安和洛陽,倒也合情合理,但是落實到“看”, 兩漢帝都確實遜色不少,“兩漢文化看徐州” 無可非議。至于湖南長沙馬王堆漢墓、河北滿城漢墓、廣州南越王墓、河南永城梁王墓等影響較大的漢墓,這些墓葬規模確實很大,但是有的是單體墓葬,有的墓內文物被盜掘一空,其文物遺存的數量和質量與徐州無法比擬,因此國內尚沒有任何一個地方能夠取代徐州。雖然當前徐州漢文化已不具備唯一性,但是徐州漢文化的典型性和完整性在全國范圍內是無與倫比的,因此徐州市文化發展必須依托漢文化資源,將漢文化做大做強,擴大漢文化在海內外影響力和知名度,把漢文化打造成世界級名片,讓徐州以漢文化之城的形象,從諸多鋼筋水泥之城中脫穎而出。

文物遺存是文化的載體,人們提到漢文化,想到的是高大漢家陵闕,精美的漢代文物,諸如漢玉、漢俑、漢畫像石、漢代銅鏡和漢代封泥印章,是漢文化鮮明的物質符號,而這些在徐州均集中出現,且數量龐大、質量精美,代表全國最高水平,2014年在徐州召開“漢代陵墓與漢文化國際學術研討會”,與會學者一致認為:研究漢文化非來徐州不可,可見對徐州漢文化的推寵。當前國家嚴格控制漢代帝陵發掘,對漢代地方諸侯王的研究成為探索漢文化的主要途徑,徐州系列楚王陵墓的發掘,大量漢代物質文化遺存的面世,在全國的地位就顯得十分突出。徐州近年來發現發掘了大中小型漢墓成千座,出土文物數以萬計,墓葬結構復雜,墓內出土畫像石、兵馬俑、以及數不清的漢代文物精品,種類繁多,陣容龐大,構成燦爛多姿的漢文化,具有無與倫比的觀賞性,給人們提供一個視角,來認識輝煌發達的兩漢文化,所有來徐州參觀過的人,都會受到強烈的視覺沖擊,對徐州漢文化留下深刻印象。從徐州博物館的陳列展覽中也能證實,整個展覽共有6個展廳,除去第一展廳展覽是徐州通史,最后一個展廳是兵器,其余4個廳全是漢代文物陳列。中國近年在法、美、沙特等國舉辦“漢風——中國漢代文物展”、“秦漢文明大展”、“華夏瑰寶展”,作為國家名片上演文明互鑒的重頭戲,徐州博物館館藏漢代文物均有參展,也充分說明徐州漢代文物在全國的地位和影響,因此“兩漢文化看徐州”可謂名副其實。

當然“兩漢文化看徐州”,不是看冰冷的墓葬、生硬的石頭、泥塑的陶俑,而是透過物質遺存,了解文物背后的文化和故事,以更寬廣視野來認知漢文化。徐州經過兩漢四百多年的演進、發展和嬗變,積淀形成的精神文化為中華文化奠定了根基,承載著中華民族剛健有為的精神基因,是堅定文化自信、傳承優秀歷史文化的源頭活水。當前國家正在推行“一帶一路”發展戰略,徐州是絲綢之路東端重要城市,是國家確定的新歐亞大陸橋經濟走廊節點城市,如何傳承漢文化為社會發展服務,成為今天必須面對的問題,因此徐州文博部門應加大學術研究力度,深刻解讀徐州漢文化的精神內涵,講好漢代徐州故事,讓當代人們了解徐州漢文化,認識徐州歷史上祖先的偉大創造,喚起人們對輝煌兩漢文化的向往,引起社會各界廣泛關注,共同探討、傳承、發展徐州漢文化,從而為今天中華民族偉大復興注入強大的精神動力。