徐州漢文化學術資源網

徐州漢文化學術資源網

查找

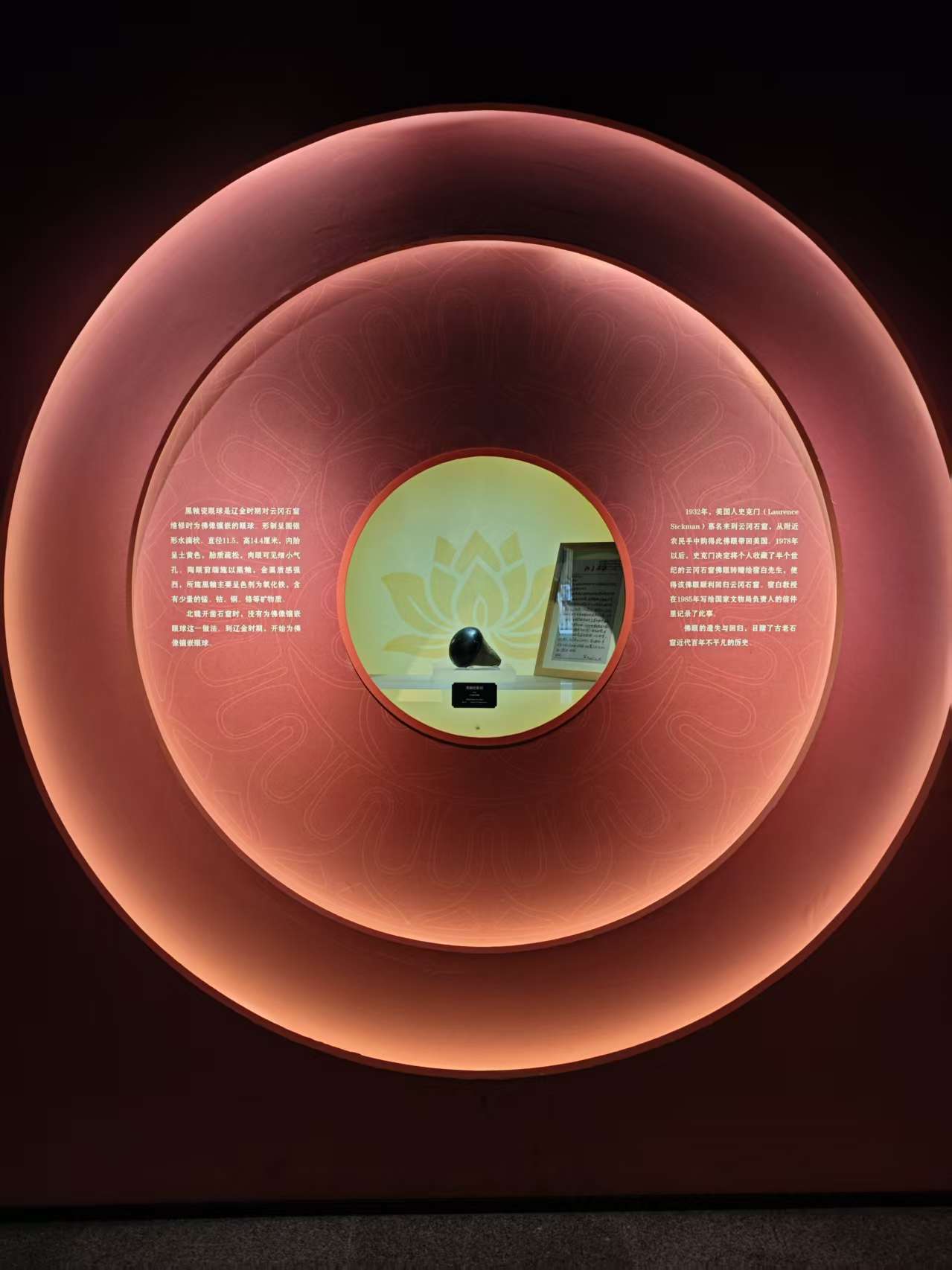

在徐州博物館“山堂水殿云深處——云岡石窟藝術特展”的展廳內,正在展出一件承載了厚重歷史的文物——黑釉瓷眼球。這枚眼球曾經鑲嵌在云岡佛像的眼眶中,而后輾轉顛沛,一度流入民間。它的回歸旅程,如同一把鑰匙,為我們打開了中國學者研究石窟與守護文脈的大門。

云岡研究:從海外探索到中國聲音

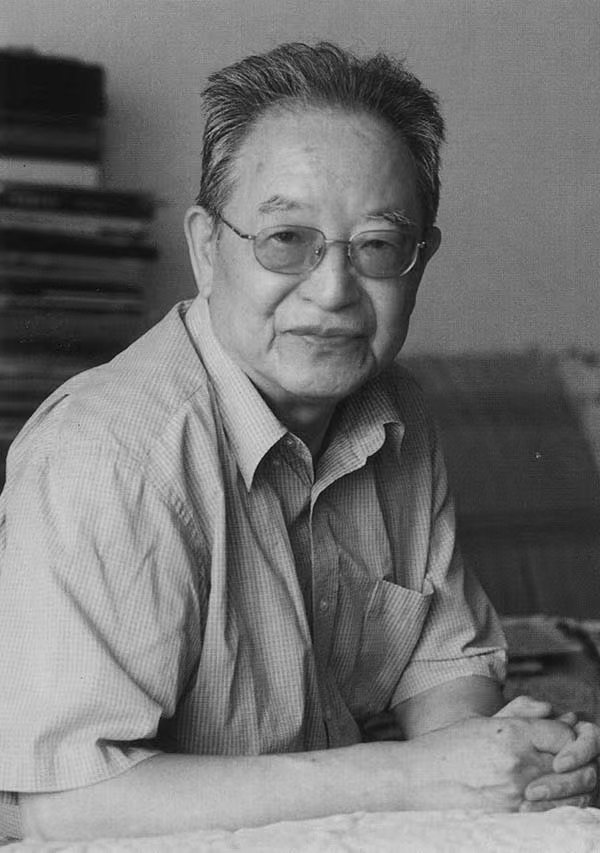

要理解這枚佛眼的價值,需要回溯云岡石窟研究的百年歷史。云岡石窟早期系統性研究曾由日本學者主導。這一局面在20世紀70年代被中國考古學者宿白先生徹底打破。宿白先生開創性發表了“云岡三期說”,不僅推翻了日本學界的部分論斷,更奠定了中國云岡研究的堅實基石。宿白先生的系列研究,也標志著中國學者對本土文化遺產研究主導權的回歸。此后,云岡研究院等專業機構相繼成立,中國本土學者的研究隊伍不斷壯大,云岡學日益繁榮興盛。

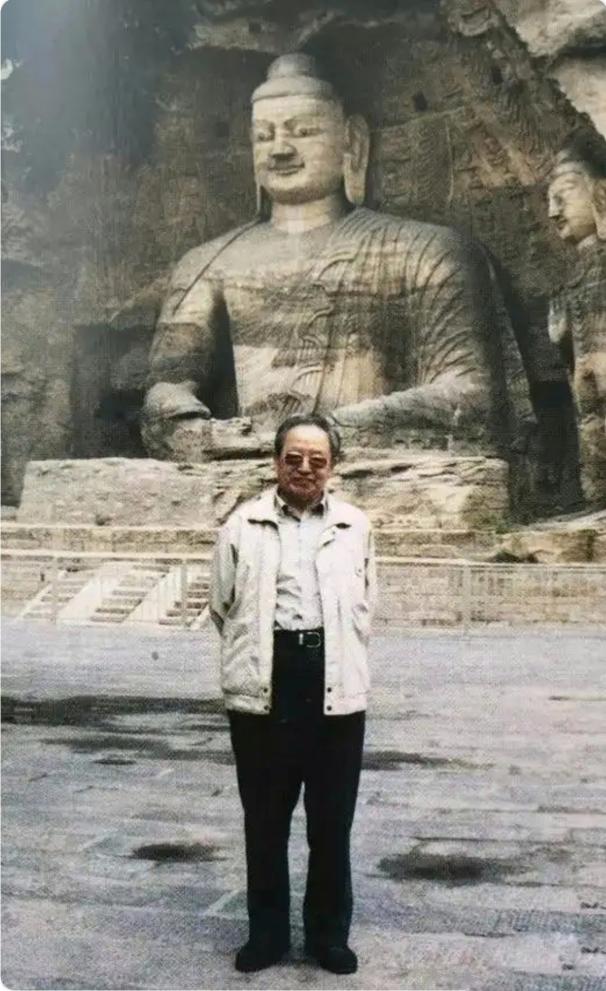

中國考古學泰斗 宿白先生

2000年 宿白先生于云岡石窟

佛眼漂流:一段跨越時空的回歸

民族弱則文物失,國運強則文化興。云岡佛眼回歸的故事,正是中華民族偉大復興最生動的印證。

1932年,年輕的美國學者史克門 (Laurence Sickman)在云岡考察時,偶然從當地農民手中購得這件陶制佛眼。彼時的中國,山河動蕩,這枚佛眼隨史克門漂洋過海,成為美國納爾遜-阿特金斯藝術博物館的館藏珍寶。

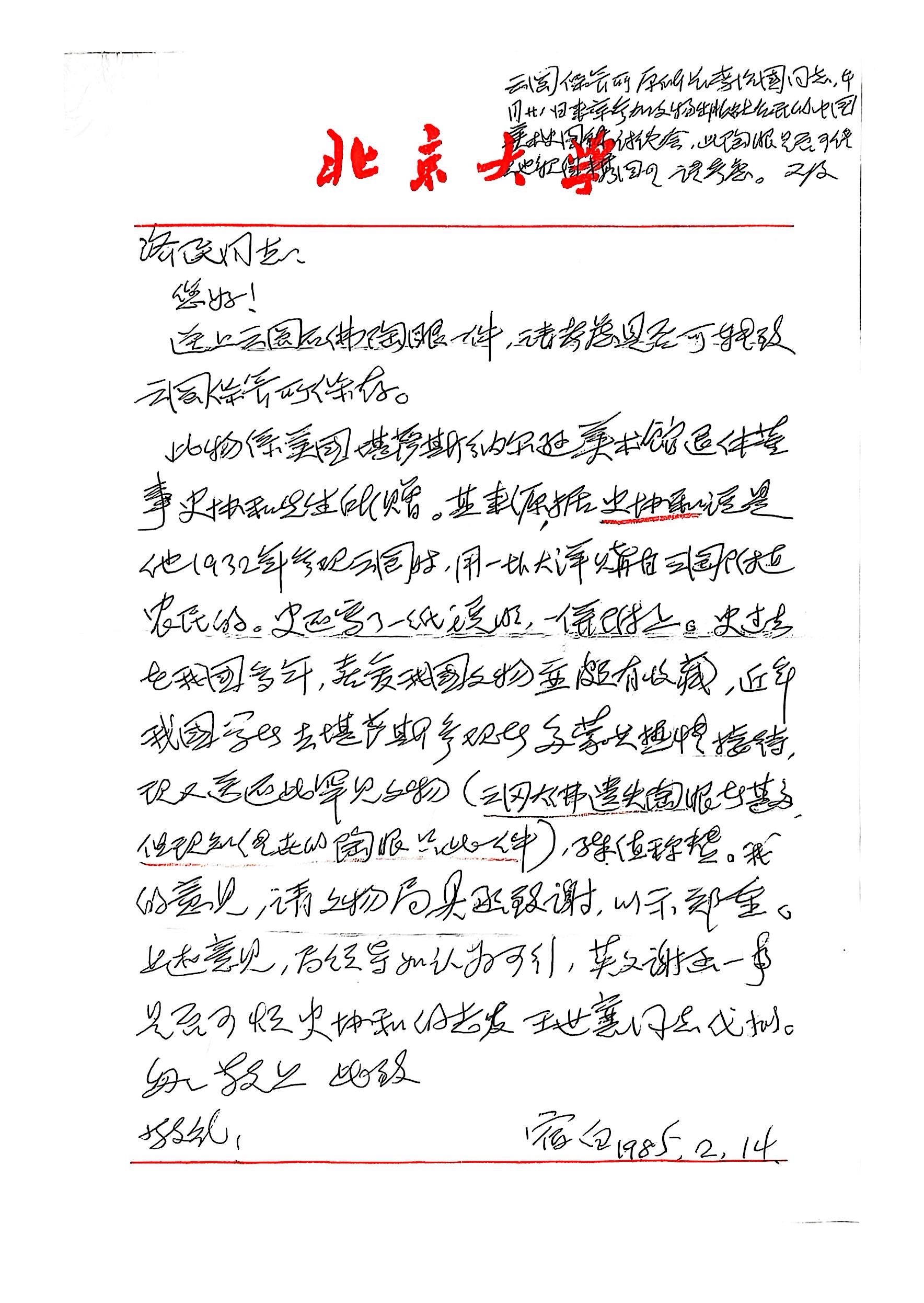

半個世紀后,史克門先生深感云岡文物的根在中國,他聯系了中國云岡石窟研究最權威的學者——北京大學宿白教授,表達了希望佛眼回歸故里的意愿。此后,宿白先生親筆致信國家文物局負責人,詳細說明了佛眼的來源與史克門先生“殊值稱贊”的義舉。這封信的字里行間,飽含著一位中國學者對文化遺產的珍視,對國際友情的尊重,以及對國家日益強盛背景下文物回歸事業的熱忱。

在宿白先生和有關部門的努力下,這枚漂泊海外半個多世紀的陶佛眼,終于在1985年成功回歸云岡石窟,回到了它最初凝視眾生的地方。2025年,在徐州博物館“山堂水殿云深處”云岡石窟藝術特展中,這枚佛眼與宿白先生的信件一同展出,正在訴說著這段跨越時空的誠信與守望。

鑲嵌在云岡佛像上的佛眼

宿白致國家文物局的信件

展品解讀:黑釉瓷眼球

形制特征:整體呈圓錐體,通高14.4厘米,釉面直徑11.5厘米,上部眼球呈半圓形,施黑釉;下部素胎無釉,為陶本色。

學術價值:本次展出的這件黑釉瓷眼球,與云岡石窟博物館收藏的另外四件遼金時期佛眼共同構成重要研究序列。云岡現存五件佛眼分圓錐形與半球平底式兩類,尺寸跨度顯著,最大者即本次展品,最小出土件僅約5厘米。這種形制與尺度的差異,為探討云岡造像分期、規模演變及遼金時期修繕供養活動提供了跨時空的實物參照體系。

黑釉瓷眼球

“山堂水殿云深處”云岡石窟藝術特展,不僅是一次藝術的巡禮,更是一場跨越千年的文明對話。這枚小小的佛眼,凝聚著云岡的千年滄桑、中國學術的獨立自強、國際友人的誠信義舉,最終在南北交融的徐州,找到了它最合適的講述舞臺。

參考文獻

李凇:有眼無珠與雙目有神——關于云岡石窟諸大佛像眼睛的初步思考

(撰稿:鄭克祺 審稿:原豐 發布:杜斌)